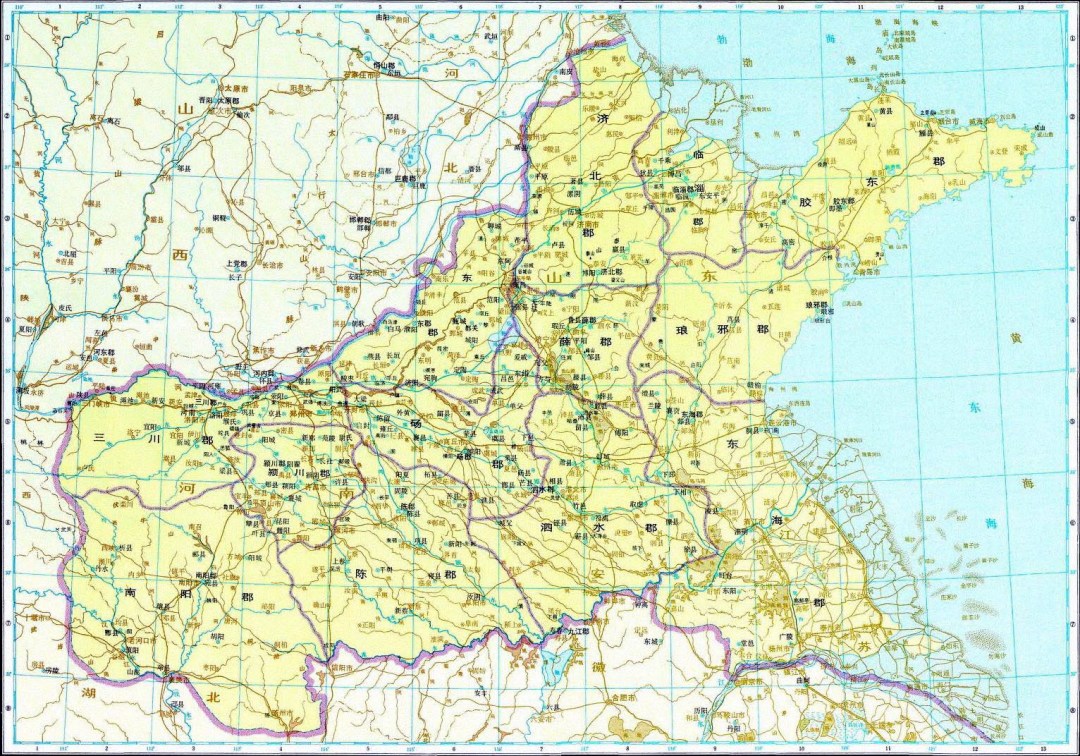

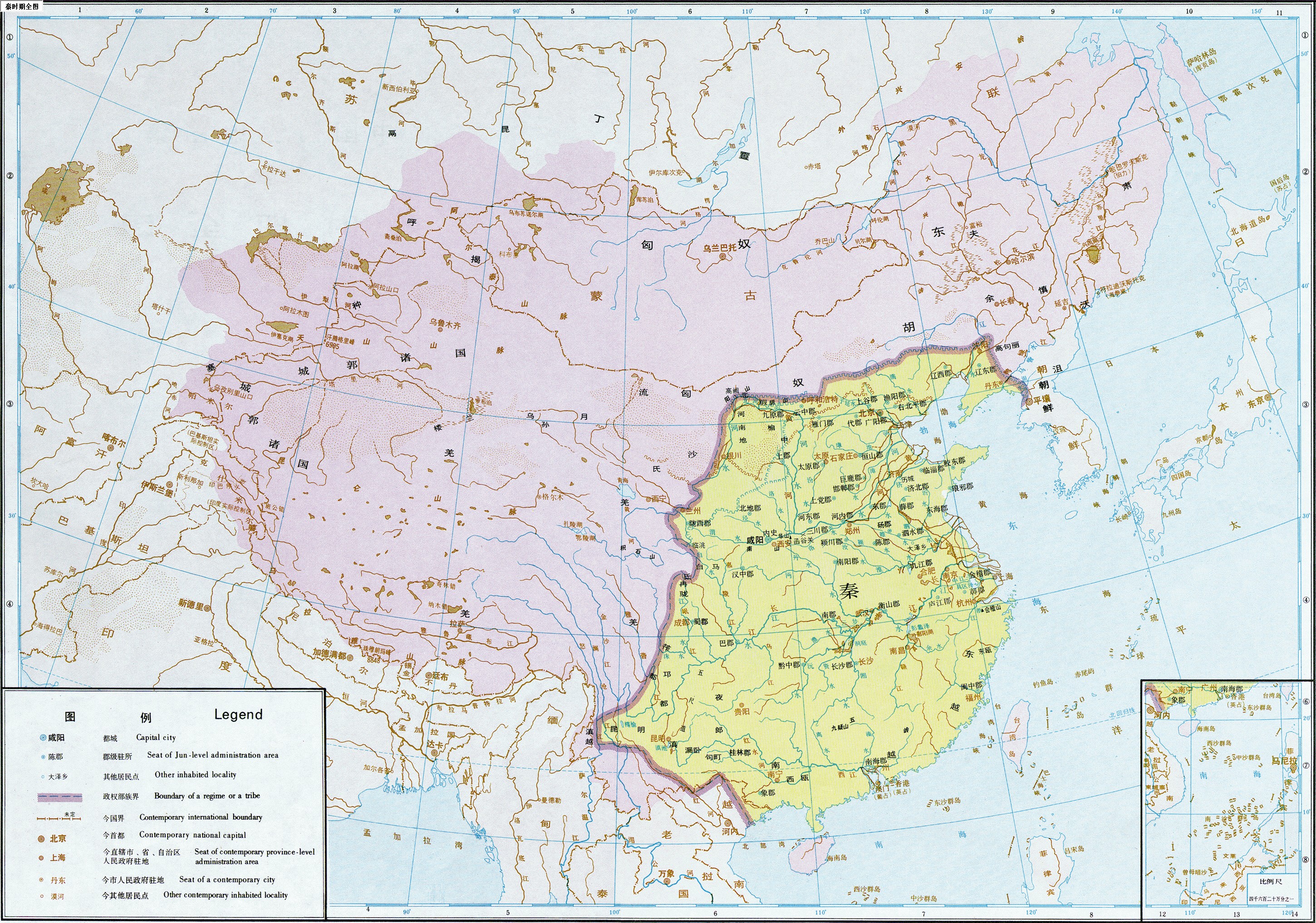

秦朝世界地图完整呈现了秦朝时期的疆域版图,涵盖从西北边陲至东南沿海的广袤土地,精确标注了秦统一六国后所设的三十六郡及其后续扩展区域,详细描绘了长城走向、驰道网络、重要关隘与水系分布,同时标注了咸阳都城及各郡治所位置,辅以山川地形与军事要塞,全面展现秦帝国的政治、军事与交通格局,是研究秦代地理与历史变迁的重要参考资料。

秦朝是中国历史上首个实现大一统的帝国。尽管它的统治时间极为短暂,但为实现全国统一,秦朝经历了数百年的努力。从春秋时期起,秦国便作为诸侯国占据关中地区。在战国时期,秦国不断扩展疆域,逐步在中原地区称霸。最终,秦始皇统一六国,收复河套,并南征百越,基本上统一了东亚大陆的农耕文明区,壮丽辉煌。本文将通过地图展示秦国发展历程的全过程。

秦人的祖先最初源自东夷,与徐国有共同的根源。在商朝灭亡后,秦人的祖先投奔了周朝,被安置在关中地区,协助西周守卫西疆。周孝王时期,秦人先祖被封在秦地(天水),自此以“秦”为姓,称为“秦嬴”。周室东迁后,周平王因秦襄公有护送之功,将关中地区封给了秦襄公,秦国因此正式成为了诸侯国之一。此时,关中地区正被犬戎占据,秦国早期的君主们不得不与犬戎进行艰苦的斗争,才能夺回这些土地。

秦国立国之初,四面被犬戎围困。秦襄公、秦文公、秦献公、秦武公、秦德公、秦宣公、秦成公几代君主,始终致力于同戎狄的斗争,努力从戎狄手中争夺土地。经过几代人的艰辛奋斗,秦国基本上收复了关中平原。公元前677年,秦国将都城迁至雍城,成为了西陲的一大强国。此时,齐国和楚国正在中原争霸,而秦国则置身事外,被中原各国视为戎狄。然而,考古发现显示,秦国的墓葬风格与戎狄完全不同,秦国仍在继续发展宗周文化。

秦穆公即位后,重用由余、百里奚等贤臣,不断增强国力,并开始涉足中原事务。他曾对晋国发动战争,协助重耳复国。随后,秦国参与了著名的“城濮之战”,助晋文公称霸。晋文公去世后,秦穆公多次进攻晋国,企图打通通往中原的道路,但未能成功。于是,秦穆公转而向西发展,吞并了二十多个西戎部落,成为西方的霸主。秦穆公的远见卓识,为秦国奠定了强国的基础。

在春秋后期,秦国国力逐渐衰退,未能在中原舞台上大展身手。秦国的版图在这一时期变化不大,基本保持了秦穆公时期的格局。秦国继续与晋国为敌,并选择与楚国结盟。公元前597年,楚庄王在邲之战中大败晋国,称霸中原,秦桓公乘机进攻晋国,但遭到失败。不久,晋国大军长驱直入关中,秦国险些灭亡。公元前505年,吴国攻陷楚国国都,秦哀公派兵救援,协助楚国复国,这是秦国在春秋后期表现最为出色的一次。然而,此时春秋争霸的中心已转向吴越。

公元前453年,韩、赵、魏三家联手消灭了智氏,瓜分了晋国,史称“三家分晋”。自此,中国历史迈入战国时代。战国初期,秦国仍然虚弱无力,而魏国则不断向关中地区扩张。秦国屡次被吴起击败,失去了西河地区这一片最为肥沃的土地。此时,魏国成为中原的霸主,魏文侯联合韩、赵两国,组成“三晋同盟”,不断向外扩展,但也因此树立了许多敌人。与此同时,“三晋”的改革加速了贵族时代的终结,郡县制时代随之到来。

前361年,秦孝公继位。秦孝公在位期间,内政方面任用商鞅进行改革,借鉴了魏国的做法,废除了贵族特权,推行法治和郡县制,从而建立了中央集权。经济方面,他实施了重农抑商政策,鼓励农耕,开垦土地,增强了经济实力。随后,齐国在马陵之战和桂陵之战中击败了魏国,使得魏国的霸权地位岌岌可危。秦国趁机攻打魏国西部,使魏国面临双重压力,最终被迫归还秦国的西河之地。前350年,秦国迁都至咸阳,标志着秦国的复兴。

前338年,嬴驷继位称王,史称“惠文王”。在他的统治下,秦国吞并了巴蜀地区,从此拥有了广阔的后方,确保了粮食的供应。惠文王处死商鞅,重用公孙衍和张仪等纵横家,持续向三晋发动进攻。中原地区兴起了“合众”和“连横”之争,其中齐楚联盟是合众的核心。为了破坏合众,秦国拉拢楚怀王,最终导致齐楚联盟瓦解。齐国转而进攻楚国,秦国也背信弃义地攻击楚国,占领了楚国的汉中地区。

公元前311年,秦武王即位。尽管他的统治时间短暂,他的唯一功绩是攻占了宜阳,并兵临洛阳城下。正当秦武王准备取代周天子之时,他在一次举鼎中被压死了。在此期间,楚国开始呈现复兴之势,向东消灭了越国。与此同时,北方的赵武灵王推行“胡服骑射”,吞并了中山和林胡等地,将疆域扩展至河套平原,直接威胁秦国后方。在这一时期,东方最强大的国家依然是齐国。

公元前307年,秦昭襄王登基。初期,秦国的大政由芈八子和魏冉掌握,然而昭襄王后来借助范雎的力量重新夺回了权力。在昭襄王早期,齐国的国力达到了巅峰,曾一度吞并燕国和宋国,使得东方的五国心生畏惧。公元前298年,齐国、韩国家和魏国联合攻入函谷关,迫使秦国归还韩国的武遂和魏国的封陵等地。到了公元前292年,齐国忙于吞并宋国,秦国则趁机发起伊阙之战,消灭了魏赵的24个联军。这场战争宣告了东西两霸的对峙局面。

公元前284年标志着战国时期的重大转折。这一年,东方的五个国家联合出兵攻打齐国,使得齐国陷入了长期的衰退。紧接着,秦国开始了大胆的东方扩张,攻陷了楚国的首都郢,迫使楚国迁都。公元前260年,秦国在长平之战中彻底击败赵国,公元前249年,又消灭了周国。

公元前247年,秦王嬴政即位,初期国家大政由吕不韦掌控。到了公元前239年,秦王政平定了嫪毐之乱,罢免吕不韦的相位,开始亲自掌权。随后,嬴政不断派遣大军进攻东方六国。公元前230年,灭韩;前229年,灭赵;前226年,攻克燕都蓟城;前225年,灭魏;同年,又灭楚;前222年,彻底消灭越国及燕国、赵国的残余势力;前221年,灭齐。至此,全国统一,嬴政称帝,成为秦始皇,建立了中国第一个大一统帝国。统一初期,秦国废除了分封制,推行郡县制,并在全国设置了36个郡。

秦朝建立之初,中国尚未完全统一,因为河套平原被匈奴占据,百越之地也未归一。前219年,秦始皇派遣大军南征百越,历经波折,最终在前214年征服百越,并设置了南海、桂林、象郡。前215年,秦始皇再次派蒙恬大军北伐匈奴,收复河套平原,并在此修建长城,屯田,设置五原郡。

疆域范围

东至大海:控制今山东半岛、辽东半岛及朝鲜半岛西北部(秦设立“辽东四郡”)。

南达南海:统治今广东、广西、福建及越南北部(设“桂林郡”“象郡”“南海郡”)。

西抵陇西:涵盖今甘肃东部、陕西南部(防御匈奴的“陇西郡”)。

北据阴山:以长城为界,防御匈奴(今内蒙古中部一带)。

总面积:约340万平方公里,人口约2000万。

核心区域

关中地区(今陕西中部):秦都咸阳所在地,政治、经济中心。

中原地区(今河南、山东、河北南部):农业发达,人口密集。

巴蜀地区(今四川、重庆):通过“五尺道”与中原相连,资源丰富。

秦朝时期,中国与外部世界的直接交流有限,但可通过考古和文献推测其周边势力分布:

北方

匈奴:游牧民族,控制今蒙古高原及西伯利亚南部,与秦朝以长城为界。

月氏:西域游牧部落,活动于今甘肃西部至新疆东部(张骞出使西域前未与秦直接接触)。

西方

塞种人:中亚游牧民族,分布今新疆西部至中亚地区。

大夏(巴克特里亚):希腊化王国,位于今阿富汗北部,与秦朝无直接往来。

安息(帕提亚帝国):波斯地区强国(今伊朗),秦朝后期逐渐崛起,但未与秦接触。

南方

闽越、南越:百越分支,分布在今福建、广东、广西及越南北部,部分区域被秦朝直接统治。

掸国(今缅甸东北部):通过西南夷间接与秦朝存在贸易联系。

东方

朝鲜半岛:秦朝设立“辽东四郡”控制半岛西北部,其余区域由辰韩、马韩等部落统治。

日本列岛:处于绳文时代向弥生时代过渡期,与秦朝无直接联系(但可能有少量渡海移民,如徐福传说)。

丝绸之路前传

秦朝虽未开辟丝绸之路,但通过河西走廊(今甘肃)与西域存在间接贸易。

考古发现:秦代墓葬中出土的玻璃珠、海贝等物品可能来自中亚或南亚。

技术传播

冶铁技术:秦朝的铁器制造技术可能通过中亚传入欧洲(但需数百年后)。

度量衡统一:秦朝的“车同轨、书同文”为后世跨区域交流奠定基础。

文化影响

秦朝的郡县制和中央集权模式对后世东亚国家(如朝鲜、越南)产生深远影响。

徐福东渡传说:虽无实证,但反映秦朝时期对海外探索的想象。