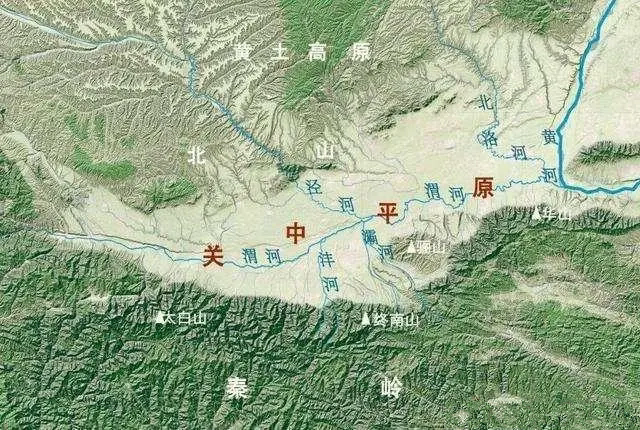

关中地区位于中国西北部陕西省中部,北倚北山,南靠秦岭,东临黄河,西接陇山,四面由重要关隘环绕,分别为东面的函谷关(东汉以后由潼关接替其地位)、西面的大散关、南面的武关以及北面的萧关,被这四关所包围的区域即为关中。这片地域自古地势险要、沃野千里,素有“天府之国”之称。地图清晰呈现其地理格局,值得一看。

古代关中地图,这片历史悠久的地域坐落于中国西北部的陕西省核心地带,北倚北山,南临秦岭,西起陇山,东至黄河,构成天然的地理屏障。[2]其地理范围大致位于北纬33°41′55″至35°39′40″,东经106°42′00″至110°35′40″之间,地势平坦、沃野千里,素有“八百里秦川”之称。[32]该区域涵盖现今的西安、宝鸡、咸阳、渭南与铜川五座城市,[1][21]总面积约5.6万平方千米,约占陕西省总面积的27%。[25]截至2021年底,关中地区常住人口达2595万,占全省总人口的65.63%,是陕西省人口最密集、经济最活跃的区域之一。[44]语言上以关中方言为主,内部又可分为西府话(通行于宝鸡及咸阳西部)与东府话(覆盖西安、咸阳大部、渭南和铜川等地),这一方言体系承载着周秦汉唐以来的古音遗韵,被视为中华语言演变的重要活化石。

地貌类型

关中地区地貌类型复杂,主要有冲积平原、洪积平原、黄土台塬和石质山地、丘陵。在分布上,各类地貌大致呈东西向延伸,由渭河沿岸向南北两侧,具有依次更替的规律。渭河冲积平原由河漫滩和一、二、三级阶地组成。洪积平原在秦岭山前的眉县、周至到户县和临潼,华县到华阴等地发育较完整。黄土台塬分布在渭河冲积平原南北两侧,是高出渭河三级阶地的黄土堆积地形。关中台塬面积大,曾是古代人们开拓利用的重点区。关中平原盆地四周为石质山地所环抱。关中地区的北部为一系列沉积岩山地,统称“北山”。北山呈北东方向起伏连绵,时隐时现,是关中与陕北的自然分界线。北山西起千阳,东至韩城。关中地区的西部为陇山山地,为六盘山的南段,向南东方向延伸,在宝鸡峡附近与秦岭相汇。山地由花岗岩构成,东北坡也有石灰岩和沙砾岩分布。

关中平原

关中地区地处黄河支流渭河的下游冲积平原——关中平原(又称渭河平原)。 [8]关中地区平均海拔963米,平均坡度14°, [32]关中平原区,海拔300~800米。 [18]

关中平原南倚秦岭,北靠“北山”,西起宝鸡峡,东迄潼关港口,东西长约360千米,西窄东宽,南北最宽处达180千米。在渭河、洛河下游,老河床的沙堤经长期风力作用,演变成东西向的条形沙丘沙地,称“沙苑”。

渭河

渭河,发源于甘肃省渭源县的鸟鼠山,流经宝鸡峡进入关中平原,经宝鸡、咸阳、西安、渭南等地,至渭南市潼关县汇入黄河。渭河沿途纳入一级支流11条,二级支流85条,三级支流84条。流经西安市长度141.5千米,属渭河中下游河段,纵向坡降平缓,横向摆动较大,河床宽阔,汛期河宽500~3000米,水流缓慢。年平均径流量47.50亿立方米,年平均输沙量1.38亿吨。每年7~9月丰水期径流量占全年总量60%以上,最大洪峰流量11500立方米/秒。 [9]

泾河

泾河,是渭河最大的支流,全长455千米,流域面积45421平方千米,其中陕西省境内河长272千米,集水面积9391平方千米,分别占全河长的60%和总面积的20%。泾河发源于宁夏六盘山东麓,流经泾川,于杨家坪进入陕西长武县,于长武县亭口附近先后纳马莲河、蒲河、黑河等支流,形成辐射状水系,再流经彬州市、永寿县、淳化县,在泾阳县张家山界入关中平原,在西安高陵区陈家滩附近注入渭河。泾河以洪水猛烈、输沙量大著称(居全国江河支流之冠),是渭河和黄河主要洪水、泥沙来源之一。泾河多年平均径流量为21.4亿立方米。年径流量分配不均匀。泾河流域水土流失较为严重,年平均输沙总量2.6亿吨。泾河汇入渭河处,有一自然景观——泾渭分明。在一年之内的不同季节,由于泾河与渭河的来水来沙不同步,故一条水浑,一条水清,在其交汇处清浊不混,界线清楚。

千河

千河,渭河左岸支流位于关中西部,因流经千山脚下而得名。源出甘肃六盘山南坡石嘴梁南侧,东南流至唐家河入陕西境内,斜穿陇县中部,经千阳、凤翔,于陈仓区冯家嘴注入渭河。河流全长152.6千米,平均比降5.9‰,流域面积3493平方千米,其中省内分别为129千米与3272平方千米。主要支流有石罐沟、咸宜河、捕鱼河、峡口河、普洛河等。 [16]

漆水河

漆水河,渭河左岸支流,位于关中西部宝鸡、咸阳两市之间,源出麟游县招贤乡石嘴子村西南山沟中,名招贤河,东南流过良舍乡,名杜水河,到麟游城纳永安河、澄水河后始名漆水河。漆水再东南流经扶风、乾县和永寿三县交界处,此处间段又名好畤河。更南偏西行入武功境漠西河、湋水至大庄乡南立节村入渭。全河长151千米,平均比降4.7‰,集水面积3824平方千米。 [16]

黑河

黑河,渭河右岸支流,流域全在周至县境内,古称芒水,以其出秦岭芒谷而得名,又因其水色黑,故称黑河。源头在太白山东南坡二爷海(海拔3650米),南偏东流经厚畛子,过骆驼脖子直至峪口,长91千米,纳大小支流34条,集水面积约1500平方千米,为西安市重要水源地。河水出峪后穿过浅山丘陵区黄土台塬,河道展宽至1000米以上,至沙谷堆、董家园变成了三岔河,再东流纳南来的清水、就峪、田峪、赤峪等河,在尚村乡石马村入渭河。 [16]

沣河

沣河,渭河右岸支流,位于关中中部西安市西南,正源沣峪河源出长安区西南秦岭北坡南研子沟,流经喂子坪,出沣峪口,先后纳高冠、太平、潏河,北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境内,与渭河平行东流,在草滩农场西入渭河。全河长78千米,平均比降8.2‰,流域面积1386平方千米。

沣河的走向,史书有“东北支津”与“沣水东注”之说,河流变迁主要在下段,即过了丰镐遗址,曾向西北流经沙河会新河入渭,北魏以后,主河道由客省庄北流入咸阳境,或北流或东北流入渭。沣河是一条久负盛名的河道,相传古时洪水泛滥,经大禹疏凿乃成。《诗经·大雅·文王有声》中说:“沣水东注,维禹之绩。”《尚书·禹贡》中说:“漆沮既从,沣水攸同。”《集传》中说,“沣水东北流,经丰邑之东,入渭而注于河。”周代丰、镐两京即建在紧靠沣河东西两岸,秦阿房宫,汉、唐长安城离沣河亦不远,昆明池遗址在沣河东岸。 [16]

灞河

灞河,渭河右岸支流,位于西安市东南部,全长104千米,流域面积2581平方千米,源出蓝田县东北隅,渭南、华县交界处的箭峪岭南侧九道沟,南流至灞源乡急转西北,经九间房至玉山村折向西南,隔岸即公王岭蓝田猿人遗址,再经马楼、普化到蓝田县城,纳辋峪河又转西北,过三里镇、洩湖、华胥进入西安市区,穿灞桥、纳浐河北流,于贾家滩北入渭。

1、团面:在家里人如丈夫或儿子出远门时,全家人一齐吃这种面,表示给出门在外的人祝福。团面的做法:将煮好的长面条,盛入碗内。再加入调料、蔬菜之类,香气四溢,热浪滚滚。

2、红面:表示吉祥如意,新的一年日子越过越红火兴旺。一般都会在每年的最后一天吃这种面食。红面的做法:把面擀好切成粗均匀的长面,煮熟盛进碗里后,调进葱花、蛋花、香油、红辣子油,其味香,面呈红色。

3、寿面:在家中为老辈过生日祝寿时吃的面食。因为中国食品中面条最为绵长,寿日吃面,表示延年益寿。作寿一定要吃寿面,寿面要求三尺,每束须百根以上,盘成塔形,用红绿镂纸拉花罩上面作为寿礼,敬献寿星,必备双份。祝寿时置于寿案之上。吃寿面是过生时最要紧的饮食。寿面的做法:面条要做得细长,煮好盛入碗中,撒上香菜叶,加入调好的鲜汤进食。

4、蛋面:一般为丈母娘对新婚女婿煮这种面,表示喜欢女婿。蛋面的做法:把面条煮熟后,再往锅里打若干个鸡蛋,调好一起出来吃。

5、凉面:表示不动烟火,用于纪念不求荣华富贵、不谋职的晋国人物介子推,一般在清明前后吃,人称“寒食”。但在炎热的夏季,吃这种面也很普遍。凉面的做法:将面擀好切细,煮熟后放在冷水中冷却,然后捞出控干冷水,盛碗加调料进食。

6、粥面:一般为每年腊八吃,俗称“腊八粥”,表示旧的一年过去,新的一年一定会丰衣足食。粥面的做法:首先把绿豆、黄豆、萝卜、花生、杂豆煮成八成熟,再把面擀好切细,放入锅里一起煮,熟后加入佐料。